海外研修タイプA

地域貢献型海外研修は、地域活性化に資するグローカル人材育成を目的とした30日以下の海外研修(シラバスに記載された授業として行う研修)です。(30日以下の短期海外研修は、海外研修タイプAと分類されます。)支援申請は授業担当教員が行い、支援対象者は、正規の学生(学部生、大学院生)です。

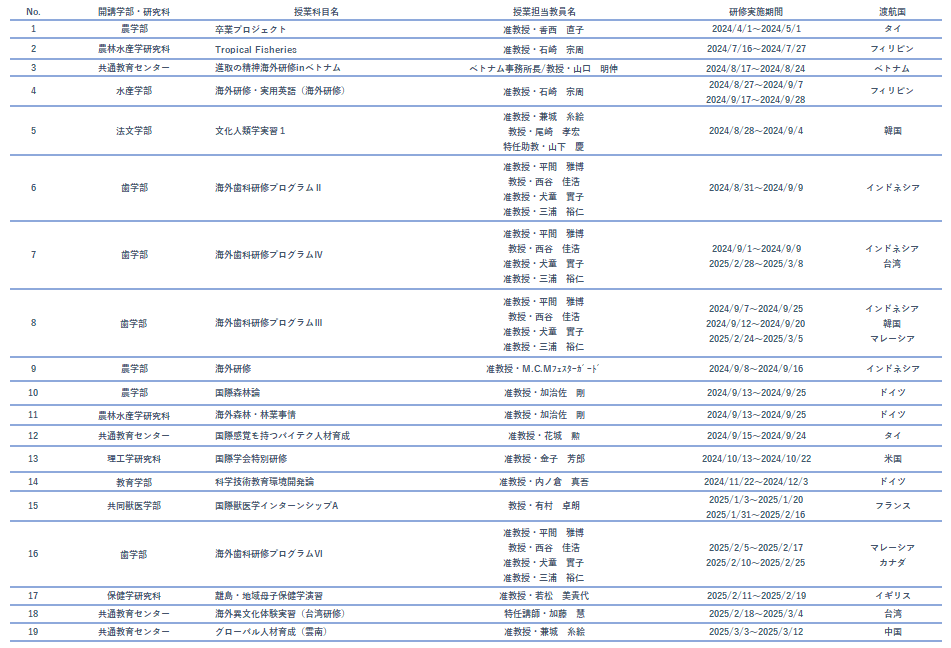

令和6年度 海外研修タイプA 実施リスト

令和6年度 海外研修タイプA 参加学生レポート

- Tropical Fisheries

私は、今回の研修を通して「水産業」という産業の解像度が高まったように感じる。研修中の講義内では、5つの講義からフィリピンの水産業についての概要を体系的に学ぶことができ、フィリピン国内において水産業が非常に有用な産業であることを知った。修士課程での研究活動において私は藻類学を専攻しているが、フィリピンの養殖業のうち最も生産量が多いのは海藻であり、また海藻の生産量でフィリピンは世界で4番目と日本よりも高い順位につけているということに非常に驚きを覚えた。しかし、海藻は食用よりも増粘剤カラギーナン抽出を目的とした利用が主であり、日本とは事情が異なるとも感じた。(農林水産学研究科1年・膳場さん)

- 進取の精神海外研修inベトナム

今回のベトナム研修では、工場や歴史的な施設の見学を通じて、現地の産業や技術の発展状況に直接触れることができた。特に、ベトナム社会科学院や九電イノバティックベトナムでの学びは、海洋土木分野に関連する環境問題や技術の重要性を改めて認識させられた。また、バンフック村でのシルク産業やバッチャン村の陶器産業など、ベトナムの伝統産業の深い歴史にも触れ、非常に感銘を受けた。実際に現地に足を運び、身を持って体験をすることにより、これまで学んだ理論を現実に落とし込むことができ、今後の大学生活に役立つ多くの知識と知見を得ることができた。この経験により、理論的な学習と実践的な知識の両方をバランスよく深めることができたように思う。(工学部2年・山口さん)

- 文化人類学実習1

私がこの研修で最も成長したと感じた部分は挑戦力です。初めての海外で、しかもあいさつ程度しか知らないほどの韓国語運用能力しかありませんでしたが、会話が成り立たないと調査は成り立ちません。どうにかして伝えるためにジェスチャーや翻訳を使ってコミュニケーションをとり、初めは不慣れでなかなかうまくいかないこともありましたが試行錯誤して現地で友達を作ることもできました。また、通訳の方がいない中でも、店員さんに質問をしたり、買い物にチャレンジすることもでき、異国の地でも自分で挑戦をして楽しめるようになったと感じました。言葉の通じない環境でも周りの方の支えもあり納得のいく調査を行うことができました。今後もこの研修で得た挑戦力を生かしてたくさんの経験をしたいです。(法文学部2年・山部さん)

- 国際森林論

この研修を通して、森林業のなかで最も興味のある野生動物管理について多くのことを学ぶことができた。特に狩猟方法について、日本と違いドイツでは銃猟が一般的で、罠猟は法律で厳しく規制されていることを知った。罠猟は、獣が長時間苦しんでしまうためドイツでは嫌われているそうだ。銃猟でも、狩猟される獣に苦痛を与えないように肺や心臓などの急所を撃ち抜くように訓練することを、ロッテンブルク林業大学の学生から聞いた。ロッテンブルク林業大学でも銃猟の試験があり、射撃の精度を厳しく見られるそうだ。また、研修先として訪れた営林署では、狩猟された野生獣を解体して獣肉の販路も開拓していた。実際に解体している様子も見せていただいた後に、野生獣の加工肉を食べたのだが、命をいただく重みを強く実感した。この活動や現地の人たちの話を聞いて、ドイツでは人間の都合で奪われてしまう野生獣の命を尊重していることを学ぶことができた。(農学部4年・多田さん)

- 国際感覚を持つバイテク人材育成

実際にタイでの生活をしていく中で、屋台が生活の一部であることが強く印象に残った。日本では祭日にしか見かけないような屋台、出店が多く立ち並び、食事や間食に利用する方が多くいた。日本とは食生活や生活習慣が大きく違うのが表れていて非常に興味深かった。また、プアンマーライという花飾りを車やバイクにつけているのを多く見かけた。これは仏像やお供え、交通安全用になど様々なところで装飾に使われるそうだ。実際に作ったのだが、その繊細な作りや生花の良い香りが非常に魅力的なものだった。その他にも、タイの現国王であるラーマ10世夫妻の写真が街のいたるところにあるなど、立憲君主制の特徴が顕著に表れていた。街の中に突然現れる寺院もタイならではであると感じる。(農学部2年・黒木さん)

- 国際学会特別研修

研修前の私は、自分の考えを伝えることに自信がなく、特に英語を使ったコミュニケーションに不安を感じていた。しかし、研修先で外国人研究者との共同作業やディスカッションを重ねる中で、「伝える努力」をすることの大切さに気づいた。初めは言葉がうまく出てこず、誤解を招くこともあったが、積極的に質問をしたり、自分の意見を整理して伝えることを心がけることで、次第にスムーズに意思疎通ができるようになった。

特に印象に残っているのは、ポスター発表の準備と実施である。研究成果を英語で簡潔に説明し、質問に的確に答えるために、何度も練習を重ねた。その結果、自信がつき、今後の挑戦に対する意欲も高まった。

研修を通じて、自分の考えを積極的に発信する姿勢と、異文化環境でも柔軟に対応する力を身につけることができ、大きな成長を感じている。(理工学研究科1年・四本さん)

- 科学技術教育環境開発論

今回の研修での学習成果はたくさんあるが、その中でも教師になる上で最も印象深かったのは、ドイツの学校訪問で得たドイツの教育方法についてである。中学2年生と高校1年生の授業を参観したが、最も驚いたのは、どちらのクラスも授業が始まるとすぐに集中し、取り組み始めたことだ。教育センター長に聞いてみると「小さい頃からの指導を徹底しているのもあるが、最も大切なのは、導入での動機づけであり、それらは児童の興味を惹くもので児童が理解したい、できると思える内容であることである。」とおっしゃっていた。また、授業は常に教師との対話の中で進められており、児童主体で進められていた。児童が授業にのめりこむ様子が見られたので、日本の児童の性質と比較しながら自身の授業づくりの参考にしたいと思った。(教育学部4年・永仮さん)

- 国際獣医学インターンシップA

この度、「進取の精神」支援基金の援助を賜り、フランスのAlfort大学にて獣医学の研修に参加しました。私は2週間フランスに滞在し、現地で日本との違いを感じながら勉学に励むことができました。Alfort大学では、学生が自主的に物事を考え、獣医師に提案・意見を述べており、私はその姿に大変刺激を受けました。今回の研修で一番学んだことは、診療の方向性について自分の意思を明確にし、積極的に意見を述べることでした。今後はこの姿勢を忘れず、また仲間にも共有し、獣医学の勉強により一層励んでいきたいと思います。(共同獣医学部5年・宮脇さん)