海外研修タイプB

海外研修タイプBは、地域活性化に資するグローカル人材育成を目的とした、31日以上90日以下の海外研修(シラバスに記載された授業として行う研修)です。支援の申請は、授業担当教員が行います。支援対象者は、正規の学生(学部生、大学院生)で、タイプBに対する支援は、大学在籍期間中1学生につき1回となっています。

(30日以内は地域貢献型海外研修(海外研修タイプA)をご覧ください。)

詳細は、以下をご覧ください。

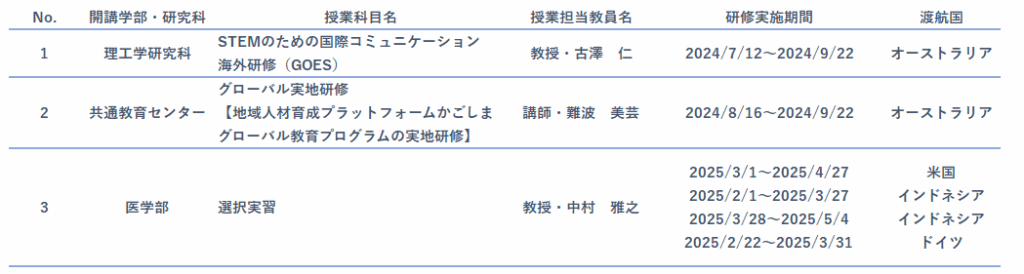

令和6年度 海外研修タイプB 実施リスト

令和6年度 海外研修タイプB 参加学生レポート

- STEMのための国際コミュニケーション海外研修(GOES)

留学前、私は英語力や異文化理解に自信がなく、特にグローバルな環境で自分をどのように表現すればよいのか悩んでいました。異文化の中で自分がどのように対応できるのかに不安を感じており、積極的にコミュニケーションを取ることが苦手でした。また、視野が狭く、自国の価値観に囚われがちだったと感じていました。留学中に最も成長を実感したのは、異文化の中でのコミュニケーションを通じた自己表現力と、適応力の向上です。最初はクラスメートとの会話に苦労しましたが、積極的にディスカッションに参加するよう努め、毎日、異なる文化や背景を持つ人々と接することで多様な視点を学び、自分の意見を適切に伝える能力を身に付けました。加えて、ホームステイ先での生活を通して、言語だけでなく、異なる価値観や習慣を理解し、受け入れる力が身につきました。研修を終えた後、以前のように固定観念に囚われず、多角的な視点で物事を捉えることができるようになったと感じています。(理工学研究科2年・山田さん)

- グローバル実地研修【地域人材育成プラットフォームかごしまグローバル教育プログラムの実地研修】

私は、今回のオーストラリア・パース研修を通して、「Disaster Preparedness」について調査をし、パースと鹿児島を比較しました。このテーマを選んだ理由は、自然災害は予測ができないからこそ、命を守るためには、備えが必要であると考えるからです。そして、Disaster Preparednessをどのように伝えているのかというテーマのもと、違いを明らかにするために現地調査をしました。現地の防災施設を何度も訪れ、そこで働く方々や来訪者へのインタビュー調査を行い、現地調査をしたからこその気づきを多く得ることができました。事前調査で練っていた活動通りに進めることはできなかった部分もありました。しかし、インターネットには記載されていなかった新たな発見もあり、全てがご縁であるという気持ちで調査を行うことができたことは大きな学びだと考えます。現地の方々へのインタビューの際には、事前に先生から勧めていただき作成していた研究計画書を渡した後にインタビューを行いました。調査は滞りなく物事が進み、事前の研究計画で流れを掴んでおくことの重要性を学びました。(法文学部2年・西原さん)

- 選択実習

近年大きく発展したインドネシアの5大都市の一つとはいえ、上下水道や道路の整備、貧富の差、衛生観念などまだまだ改善の余地があり、これらを改善することができれば、金銭的な問題による治療の遅れやロストフォロー、救急疾患で大きな割合を占めている交通事故など、医療上の問題点も解決できるのではないかと感じた。また、インドネシアでの医学生に求められることについても肌で感じることができた。彼らは卒業と同時に地域の診療所でジェネラリストとして働く必要があるため、学生時代にそれに対応できるだけの知識と手技を獲得することが求められる。その点日本の医学生よりはるかに優秀であり、私たちもより積極的に実習で学ぶ必要があると気づかされた。(医学部6年・川﨑さん)

_川﨑 萌子-1024x768.jpeg)