法文学部4年 藤山諒子

彼女の青い眼を見るといつも、何処かに焦がれたような真夏の煌めきを思い起こす。その中に映るわたしを静かに眺めながらにいると、彼女は「切り方を教えてあげる。」と手元のチーズに視線を促したり、「今晩は何を食べたい?」と上目遣いに聞いたりする。私はそんな自然な空間にどこかぎこちなさを感じながらも、少しの笑顔とまだ慣れない言葉とを使ってその中に溶け込もうとしたものだ。

遠く離れたフランスの、見ず知らずのひとつの街。

本来として知り得なかったその場所を歩く度、私は自分という存在の土台がじんわりと滲んでは拡がっていくのを感じていた。落ち着かない匂いに満たされる胸を確かに抱えて、それでいて明日のクラスのことを考えたり、夕飯のことを考えたり、友人からの誘いに悩んだり、あるいはいつもそうしていたように大きく息を吸ってただ空を眺めたりして。

そわそわと飛行機に乗り込んでまだ見ぬ世界を想像した夜、私にあったものは、肌寒さを請け負ってくれる一枚のブランケットと、これからどんな日々が待っているのだろうという漠然とした不安だった。どんな景色があって、どんな人がいて、どんな自分に出会えるのだろうという期待もあったけれど、それをずっと心に保っておくには心細く、一点に留まっていることが難しかったので色々な感情の中を右往左往していた気がする。

そうして遥々辿り着いた街。知り合いもいない、言語も分からない遠い場所でひとり生活をするというのは、やはり簡単なことではなく、それ相応の困難があるものだった。答えがないという点において自由な日々には思えたけれど、それは同時に孤独なことでもある。どんな風に生活を彩っていくのか、例えそれが留学という一つの区切られた期間であったとしても、そこに生きる自分を思考するのと放棄するのとでは大きな違いがある。

どのように身を置いて、どんなことに尽力して、どんな風に過ごすのか。気を張りすぎるのは良くないと分かってはいたけれど、それでもその稀有さからか、そういった自問がどんな瞬間においても向けられているような初めての焦燥があった。

どこに行っても、知らない世界だった。

駅の名前、パンの種類、チケットの買い方、挨拶の交わし方、家の方向…。生活の細やかな部分に向き合うほど、その未知具合は深まっていく。未知なる環境であったが故に、生活をするということ、もっと言えば、生きるという行為において絡まる要素が際立って意識されたと言おうか。そのため、それがそうした環境であるからこその産物であったとしても、自分の無力さや無知さに嫌気が差したことも多くあった。

そうしたメンタルの微動は経験に触れる自分にとってのみ鮮明に感じられるものだろう。もう少し踏み込みたいところで躊躇してしまったり、逃げてしまったり、妥協してしまったり。大袈裟なことではないのだろうが、自分をどこまで打ち出すのかという手綱が常に自分にある場合においては、そういった弱気が嫌でも尾を引いてしまうものだと思う。そうした意味においても、いつも自分との闘いだった。自分を認めるということも甘やかすということも勿論その内で、弾けてしまいそうな世界に触れ合いながら、どんな風に自分を導いていくのかということを探求せずにはいられないような時間だったと思う。

十月の初め、風邪をこじらせたのか一週間ほど寝込んだことがあった。フランスへ着いてから一ヶ月が経とうとしていた。私は陽に照らされては陰っていく窓の木々を見つめては深い眠りを繰り返し、身体の気だるさに疲労の全てと怠惰とを流そうとしていた。

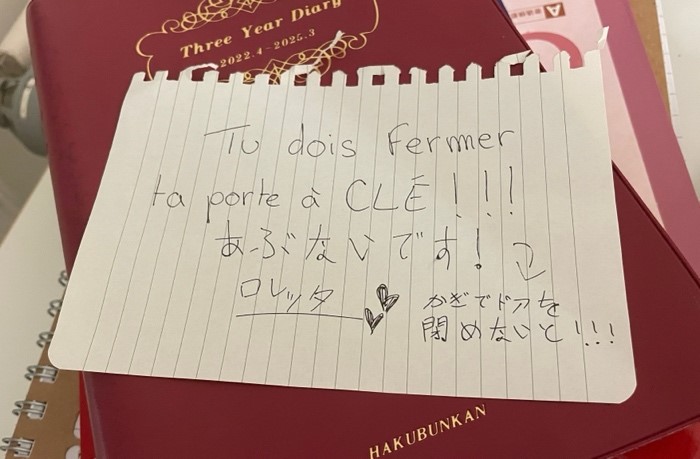

深夜、目を覚ますと、テーブルの脇に一枚のメモとトイレットペーパーが置いてあった。メモの内容はこうである。「Tu dois fermer ta porte à clé!!!(ドアの鍵は閉めないと!!)」

そういえば彼女にそれが無くなったことを伝えたのだったと思いながら、ぼうっとする頭のまま鍵を閉めに行った。冷蔵庫にカットされたフルーツが入っていることに気がついたのはそれからだった。恐らく、彼女を含む友人たちが見舞いに来てくれたのである。

その晩、私はそれをつまみながら、そのやさしい味にひっそりと泣いた。この街に本当の友人が出来たことを思い知った涙だった。

そんなことで、というような感涙がいくつも思い出される。

心穏やかに眠る場所があるということ、馴染みのあるものでもないものであっても食事ができるということ、楽しい時も悲しい時も傍にいてくれる誰かがいるということ。

言語は問わず理解し合おうとすること、尊重を以て意見を言い合うこと、そんな中に超えられないものがあることを認めること。それでいて寄り添い合うこと。

それから、消えそうな奮起を保ちながらにどこかへ行ってみるということ、知らない自分へ少し手を伸ばしてみるということ。当たり前を越えた先にある経験に心が震えること、そうして当たり前に立ち返るということ。

私がこの留学で知ったものは、目的となりがちな言語でも、距離があると思われるが故に煌めくような文化でもない。それは、その場所に生きるということ、そしてただそこに紡がれている生活があるということである。どの場所にいるとか、どんな言語を話すとか、そういったことは確かに明確な性格を持つように思われるけれど、それらを潜った先にある本質はそういったものに左右されるものではない。

私はこの留学を経て、そのような仕方で自分を仕舞いながらに生きる強さのような、しなやかさのようなものを得ることができた。そうしてまた、今もあの街に、あるいは遠いどこかに生きる誰かを同じような仕方で想うということも知ったのである。そしてこの姿勢は、今言ったように、場所や環境に揺らぐものではない。そこに捉えられる核を自分の中にしっかりと掴んで帰ってきた私は、今もそのままに、同じような仕方でこの街を生きるのである。

法文学部のHPでも留学について紹介しているので、ぜひご覧になってください!

https://kadai-houbun.jp/student/231011-01/